De l'ammoniac superionique créé et analysé en laboratoire

L'ammoniac joue un rôle important dans les mécanismes à l’œuvre à l’intérieur des planètes Uranus et Neptune. Des expériences menées au Laboratoire pour l’utilisation des lasers intenses (LULI) ont permis de reproduire les conditions extrêmes qui règnent dans ces planètes et ont mis en évidence la fusion de la glace « superionique » de l’ammoniac. Ces résultats sont rapportés dans la revue Nature Physics.

Uranus et Neptune sont les planètes les moins connues du système solaire. Hormis un survol par la sonde Voyager 2 dans les années 1980, aucune mission spatiale ne les a étudiées de près. Les scientifiques pensent néanmoins que, sous une atmosphère d’hydrogène et d’hélium, ces géantes de glaces possèdent un manteau constitué d’eau, de méthane et d’ammoniac. Sous les très fortes pressions et températures régnant à l'intérieur de ces planètes, l’eau et l’ammoniac pourraient se trouver dans un état appelé glace « superionique ». Or, les modèles actuels d’Uranus et Neptune considèrent souvent l'eau comme le seul composant de leur manteau, ce qui ne semble pas suffisant pour décrire leur structure et expliquer, par exemple, leur champ magnétique inhabituel qui serait dû aux mouvements des fluides conducteurs dans le manteau. Des expériences menées par une collaboration internationale au Laboratoire pour l’utilisation des lasers intenses (LULI*), associés à des calculs théoriques, ont réussi à étudier l’ammoniac dans ces conditions extrêmes.

Compression statique et dynamique

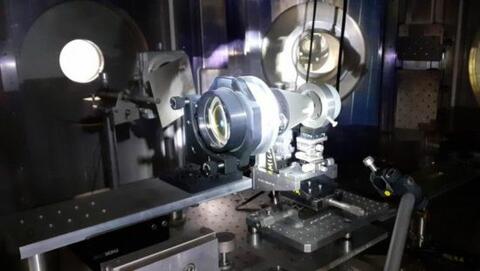

Cette phase superionique de l’ammoniac avait été précédemment observée à l’Institut de minéralogie, de physique des matériaux et de cosmochimie (IMPMC), mais ses propriétés dans les conditions des intérieurs planétaires restaient jusqu’à présent inexplorées. Atteindre ces pressions et ces température (plusieurs millions de fois supérieure à la pression atmosphérique terrestre et plusieurs milliers de degrés) est en effet un défi. Les méthodes traditionnelles, qui consistent soit à comprimer l'ammoniac entre deux petites « enclumes » faite d’un matériau très résistant comme le diamant ou le saphir – la compression statique – ,soit à créer dans l’échantillon une onde de choc grâce à un laser– la compression dynamique –, ne suffisent pas à elles-seules. L’expérience combine donc les deux approches : de l’ammoniac est d’abord inséré et pré-comprimé entre deux enclumes à l’IMPMC, jusqu’à le transformer dans un état liquide, voire solide. Puis, le faisceau laser intense du LULI2000 est envoyé à travers l’une des enclumes, créant une onde de choc qui chauffe et comprime encore l’échantillon. Les données récoltées permettent de déterminer l’évolution de la température en fonction de la pression, mais aussi d’autres paramètres comme la réflectivité de l’ammoniac qui permet de remonter à sa conductivité électrique. « Ces expériences, qui combinent les expertises en compression dynamique du LULI et en compression statique de l’IMPMC, sont conduites en étroite synergie avec des calculs théoriques « ab initio » réalisés en collaboration avec le laboratoire de géologie de Lyon et l’université de Rostock », souligne Alessandra Ravasio, chercheuse CNRS au LULI. Ces calculs théoriques consistent à déterminer, à partir des principes premiers de la physique, comment l’échantillon d’ammoniac se comporte dans ces conditions. D’abord, les premières expériences testent la validité des calculs, puis ces derniers aident à interpréter les expériences suivantes.

Les résultats de ces nouvelles expériences sont publiés dans un article de la revue Nature Physics dont Jean-Alexis Hernandez (post-doctorant au LULI à l’époque de l’expérience) est le premier auteur. Ils permettent d’explorer des états inédits de l’ammoniac, en particulier sa phase de glace superionique ». Dans celle-ci, l’ammoniac (dont une molécule se compose d’un atome d’azote et de trois atomes d’hydrogène) possède des propriétés à la fois communes à un solide et à un liquide. En effet, les atomes d’azote forment un réseau organisé (comme dans un solide) dans lequel les atomes d’hydrogène se déplacent rapidement de façon plus chaotique (comme dans un liquide). Pour certaines conditions initiales associées à des pré-compressions de quelques gigapascal (1 gigapascal équivaut à 10 000 fois la pression atmosphérique), les chercheurs ont observé une évolution de la température en fonction de la pression assez particulière : la température augmente très peu, alors que la pression continue de croître. Au-delà d'une certaine pression, le rythme d’évolution de la température ré-augmente. Ces « ruptures de pente » sont typiques d’une transformation de phase où l’énergie apportée à l’ammoniac ne fait pas augmenter la température mais alimente le changement d’état. « Dans notre cas il s’agirait du passage de la phase superionique à la phase fluide plasma présente à plus haute température » précise Alessandra Ravasio. Cette interprétation des résultats comme montrant la fusion de la glace superionique a été validée par les calculs théoriques.

Fusion de l'ammoniac superionique

Ces résultats, combinés aux précédents travaux de l’équipe, permettent de tracer la courbe de fusion de l’ammoniac superionique sur une large gamme de pression, et montrent qu’au-dessus de 100 gigapascal, l’ammoniac superionique fond à une température inférieure à celle de la glace d'eau superionique. « Cela pourrait engendrer la fusion des régions riches en ammoniac dans les manteaux d’Uranus et Neptune, par rapport aux modèles qui ne tiennent en compte que l’eau » avance Alessandra Ravasio. De plus, les résultats montrent que l'ammoniac a une conductivité électrique plus élevée que celle de l'eau dans les conditions des modèles d'intérieurs d'Uranus et de Neptune.

Tous ces résultats fournissent des informations cruciales pour réviser la structure interne des géantes de glace et pour estimer l’étendue de la région dans laquelle leur champ magnétique inhabituel peut être généré. Les scientifiques espèrent continuer dans cette direction, par exemple en d’étudiant un mélange d’ammoniac et d’eau, voire d’y ajouter du méthane pour être au plus proche des conditions réelles. De nouveaux défis en perspectives.

*LULI : une unité mixte de recherche CEA, CNRS, Sorbonne Université, École polytechnique, Institut Polytechnique de Paris

Cette étude est issue d’une collaboration entre des chercheurs et des chercheuses du LULI, du Laboratoire de géologie de Lyon (LGL-TPE, CNRS/Université Claude Bernard/ENS Lyon), de l’Institut de minéralogie, de physique des matériaux et de cosmochimie (IMPMC, CNRS/MNHN/Sorbonne Université), de l’université de Rostock (Allemagne) et du CEA.