Et facta est lux : aux origines de la luminosité extrême des grands cataclysmes cosmiques

Dans une étude parue dans la revue Astrophysical Journal Letters, une équipe de chercheurs de l’Université de Princeton, de l’Institut d’Astrophysique de Paris et du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) lève le voile sur les processus d’accélération électronique dans les ondes de choc provoquées par les sursauts gamma, expliquant et confirmant leur grande efficacité radiative.

Les sursauts gamma – sources ultra-puissantes de l’Univers lointain – résultent de phénomènes cataclysmiques liés à l’implosion d’une étoile super-massive ou à la collision d’astres compacts, comme les étoiles à neutrons ou les trous noirs.

Leur lumière résiduelle peut être captée longtemps après la disparition du système qui leur a donné naissance, offrant ainsi une contrepartie lumineuse aux signaux d’ondes gravitationnelles détectés depuis peu. Selon le paradigme actuel, une onde de choc déclenchée par l’explosion balaie le milieu extérieur à une vitesse proche de celle de la lumière, chauffe, puis accélère les électrons présents, qui produisent alors le rayonnement observé. L’extrême luminosité de ces phénomènes cataclysmiques tient aux énergies considérables que les électrons atteignent lors de leur traversée de l’onde de choc, par un mécanisme longtemps resté mystérieux.

Des ondes de choc exceptionnelles, visibles uniquement dans l'espace

Dans le contexte de l’astronomie multi-messagère, les signatures radiatives de tels objets attirent l’attention d’un parc instrumental florissant dont attestent, par exemple, les futures observations de rémanences par le Cherenkov Telescope Array (CTA) pour les rayons gammas et le Space Variables Objects Monitor (SVOM) dans le domaine X, sans oublier les contreparties en ondes gravitationnelles. Ces signaux suggèrent que des ondes de choc animées de vitesses proches de celle de la lumière se sont formées au voisinage de ces objets et y ont accéléré les électrons ambiants à très haute énergie. Une telle capacité n’est pas donnée aux ondes de choc hydrodynamiques rencontrées sur Terre, qui se propagent par l’entremise de collisions entre particules. Les plasmas astrophysiques sont, eux, bien trop raréfiés pour que les collisions puissent opérer, en sorte que les chocs qui y naissent résultent de structures turbulentes électromagnétiques, cohérentes sur plusieurs centaines de kilomètres. Ce sont elles qui, créées en amont par interaction entre le plasma ambiant et les particules accélérées par le choc, compriment et chauffent progressivement le plasma balayé par le choc. L’analyse des observations radiatives suggère que les électrons atteignent alors des températures d’environ 1014K.

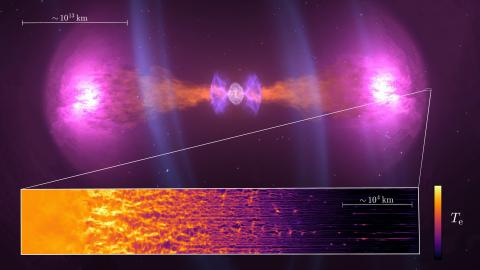

Figure 1 : Vue d’artiste de la coalescence d’un système d’étoiles à neutrons, donnant lieu à l’émission d’ondes gravitationnelles et d’un jet de matière se propageant à une vitesse proche de celle de la lumière. Un choc se forme à l’interface entre ce jet et le milieu extérieur, composé d’un plasma d’électrons et d’ions. L’encart montre la carte de température (en kelvins et en échelle logarithmique) des électrons, telle que prédite par une simulation numérique de type particle-in-cell. La température des électrons se propageant de la droite vers la gauche croît fortement à mesure qu’ils se rapprochent du milieu choqué (à gauche), dans le référentiel duquel la simulation est réalisée.

© NASA’s Goddard Space Flight Center/CI Lab, Arno Vanthieghem (PU).

Des températures extrêmes enfin expliquées ?

Plusieurs mécanismes ont été invoqués pour expliquer un tel chauffage sans qu’aucun, toutefois, ne fasse consensus. En collaboration avec un chercheur de l’université de Princeton aux États-Unis, une équipe française vient de proposer un modèle permettant de rendre compte de ce chauffage durant la traversée du choc. Dans ce modèle, la différence de masse entre les ions et les électrons du plasma entraîne leur découplage lors de leur interaction avec la turbulence : les électrons, plus légers, sont piégés par friction sur les structures électromagnétiques, tandis que les ions, plus lourds, peuvent s’en extraire. Cette différence de charge crée un champ électrique intense qui conduit au chauffage voulu par un effet analogue à l’effet Joule.

Cette description théorique, à la base d’un modèle réduit de simulation numérique de type Monte Carlo, a été corroborée par des simulations ab initio à grande échelle, effectuées au moyen du code CALDER de la Direction des applications militaires du CEA (voir encart de la Fig. 1) sur le supercalculateur français OCCIGEN, grâce à une allocation du Grand Équipement National de Calcul Intensif (GENCI). Ayant monopolisé 8000 cœurs de calcul, pour une durée totale de 4.5 millions d’heures, ces simulations jouent le rôle d’expériences virtuelles recréant, in silico, les conditions extrêmes de ces milieux astrophysiques. Les résultats obtenus font l'objet d'une publication dans Astrophysical Journal Letters.

Auteurs :

Arno Vanthieghem1, Martin Lemoine2, et Laurent Gremillet3

1 Université de Princeton

2 Institut d’Astrophysique de Paris

3 Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives

Découvrir l'article paru dans Astrophysical Journal Letters (en anglais)

Contact

Arno Vanthieghem

Chercheur postdoctorant, Université de Princeton