Paris est une des pires villes européennes en temps de canicule. Comment changer cela ?

En compilant des données sur plus de 800 villes européennes, une récente étude scientifique a estimé que Paris était une des villes d’Europe les plus meurtrières en cas de canicule.

Pour comprendre pourquoi, il faut se pencher sur la notion d’îlot de chaleur urbain (ICU). Un phénomène bien connu des météorologues et qui exacerbe l’augmentation locale des températures avec la multiplication des pics de chaleur en période estivale.

Or toujours selon cette étude parue dans le Lancet Planetary Earth 90 % des Parisiens étaient exposés à un îlot de chaleur urbain de forte intensité (entre 3 et 6 °C de différence) et 10 % à un îlot de chaleur urbain de très forte intensité (plus de 6 °C de différence) en 2021.

Si aujourd’hui protéger des pics de chaleur les habitats des villes est devenu un enjeu de santé publique et d’environnement, ces enjeux ont rarement préoccupé les partisans du développement urbain aux siècles passés.

Les villes ont d’abord été construites pour protéger leurs habitants avant d’intégrer des objectifs hygiénistes. Plus récemment, le pétrole bon marché et la voiture individuelle ont favorisé la mise en place de politiques familiales et d’aménagement facilitant l’étalement urbain.

À Paris, on qualifie de canicule un épisode d’au moins 3 jours consécutifs où les températures maximales dépassent 31 °C et les températures minimales 21 °C. Celle de 2003 a constitué un évènement extrême qui a suscité une prise de conscience européenne, vu son ampleur géographique et son impact sanitaire. Depuis, les canicules se succèdent et vont encore s’amplifier d’ici à 2050, sans réelle mise en débat politique des modèles d’urbanisation sauf exception.

Les vagues de chaleur représentent pourtant un danger direct pour la santé des populations, et affectent particulièrement des quartiers déjà vulnérables. Tâchons donc de comprendre d’abord pourquoi l’effet d’îlot de chaleur urbain est particulièrement néfaste en Île-de-France, avant de voir comment nous pourrions y remédier.

L’îlot de chaleur urbain

Toutes les surfaces artificielles génèrent de la chaleur en excédent, la température moyenne en ville étant supérieure de quelques dixièmes de degrés (bourg de petite taille) à plusieurs degrés (métropole) par rapport à celle de la campagne environnante. Par exemple, un écart de 4 °C a été observé entre le centre de Paris et les bois périphériques lors de la canicule de 2003.

Pour comprendre pourquoi, plusieurs facteurs sont à prendre en compte.

L’ICU augmente avec :

-

La chaleur due aux activités humaines (combustion, climatiseurs, chauffage, serveurs…).

-

La nature et la couleur des matériaux : béton, asphalte, tuiles et autres matériaux minéraux et synthétiques sombres qui absorbent l’énergie solaire le jour, et la réémettent la nuit (rayonnement thermique).

-

La hauteur et l’espacement entre les bâtiments : une forte densité de bâti piège l’air chaud et limite le refroidissement des surfaces et des murs. Les immeubles de haute taille et les extensions horizontales de la métropole provoquent un ralentissement aérodynamique, limitant l’évacuation de la chaleur.

À l’inverse, les facteurs d’atténuation sont :

-

Les sols naturels, la végétation et l’eau : un sol constitué de gravillons contient des poches d’air (isolantes), qui limitent l’absorption de chaleur et sa couleur claire réfléchit le rayonnement solaire. L’eau a, elle, un fort pouvoir rafraichissant, grâce à l’évaporation en surface. La végétation en bonne santé joue le même rôle, par sa transpiration. Elle peut se développer dans tous les interstices du bâti, plus facilement et durablement que des nappes d’eau.

-

L’ombre : les sols ombragés par les bâtiments riverains, des ombrières (structures destinées à fournir de l’ombre) ou par des arbres de haute taille accumulent moins de chaleur.

-

Les sols, murs et toits clairs réfléchissant la lumière du soleil. Ils emmagasinent donc moins de rayonnement que les matériaux sombres. En revanche, la réflexion du soleil peut aggraver la chaleur de l’air à proximité de la surface dans la journée.

-

Localement, les surfaces chaudes provoquent une dépression atmosphérique, qui favorise la circulation de l’air venant des périphéries plus fraîches (brise thermique nocturne.

De même, le relief favorise pendant la nuit la circulation de l’air vers le bas des pentes.

[Plus de 85 000 lecteurs font confiance aux newsletters de The Conversation pour mieux comprendre les grands enjeux du monde. Abonnez-vous aujourd’hui]

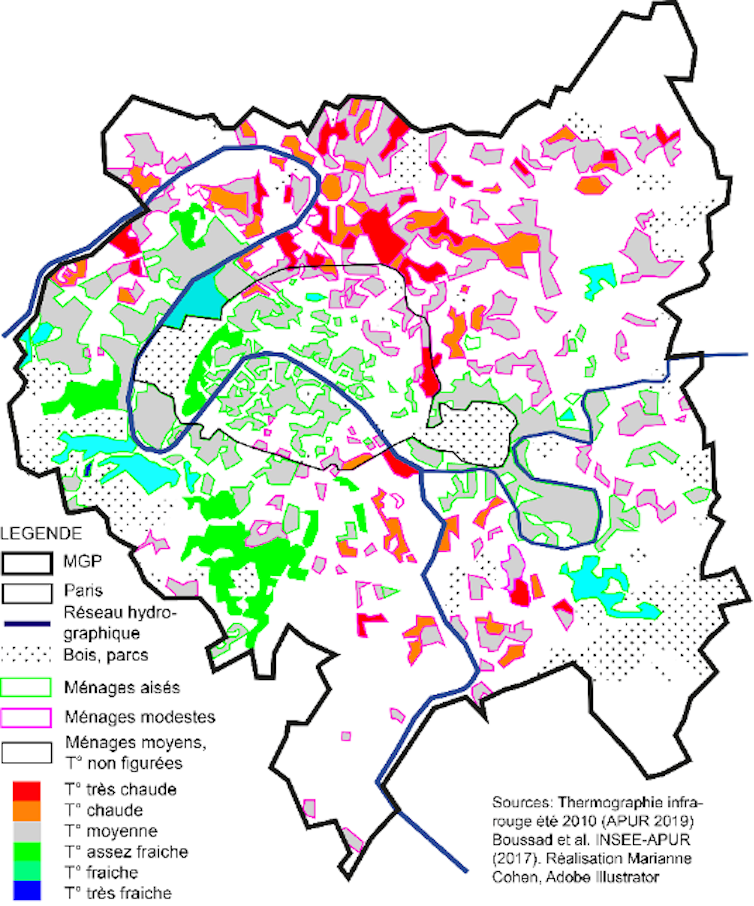

Les différents paramètres énoncés ci-dessus font que la Métropole du Grand Paris (MGP) présente un très fort îlot de chaleur urbain. Le tissu urbain continu autour de Paris intra muros aggrave encore plus cette situation.

Dans les quartiers périphériques où habitent les ménages les plus modestes, le bâti est mêlé à des zones industrielles et commerciales, et les températures diurnes atteignent des valeurs extrêmes dues à des revêtements imperméables et sombres prépondérants.

Au contraire, à l’ouest de Paris et dans la boucle de la Marne où vivent les ménages les plus aisés, les températures sont moindres, soit proches de la moyenne, soit plus fraîches, du fait de l’extension de zones pavillonnaires avec jardins, souvent situées à proximité de grands espaces verts.

La circulation de l’air y est également favorisée par les couloirs de fraîcheur rentrant dans la ville (air le long de la vallée de la Seine, ou venant des forêts proches sur les plateaux au Sud-Ouest). Inversement, la circulation de l’air est freinée dans le cœur de ville, dans les quartiers nord et de proches banlieues denses, par la minéralité et la hauteur des bâtiments (dont beaucoup d’immeubles sur dalle).

Certains modèles d’urbanisme, comme les cités-jardins ou les ceintures vertes, alternatives impulsées au tournant du XXe siècle pourraient être des sources d’inspiration, grâce à des surfaces plus importantes de végétation arborée, sols perméables, rivières et étangs pérennes, contribuant aussi au bien-être des habitants.

C’est le cas pour le Grand Londres, qui en plus d’être bordé de zones humides et de grands réservoirs d’eau jouit de grands parcs et d’un réseau hydrographique accentuant la fraîcheur maritime. Du fait de son urbanisme moins dense et de sa situation légèrement plus septentrionale le Grand Londres connaît des températures bien moindres que le Grand Paris.

Comme le Grand Paris est déjà largement construit, il s’agit ici de proposer avant tout des solutions d’adaptation et d’atténuation aux canicules et autres extrêmes climatiques, le tout sans aggraver les inégalités existantes.

Un urbanisme à repenser face au changement climatique

Densifier encore fortement le tissu urbain, comme le prévoit le schéma directeur de l’Île-de-France aura pour effet d’augmenter la superficie du dôme de l’îlot de chaleur urbain, et exacerbera très probablement son intensité maximale au centre, étant donné que la circulation de l’air risque d’être bloquée en périphérie. Comme les Parisiens ont pu le vivre, notamment en 2022, le centre de la métropole deviendra invivable en période chaude. Cela conduira à une aggravation des inégalités sociales, sans résoudre les problèmes structurels de l’Île-de-France, puisque la seule issue des ménages est de partir en périphérie voire en province pour les plus chanceux.

Afin de garantir une qualité de vie satisfaisante sans accroître sa superficie et ses disparités sociales et spatiales, la piste la plus prometteuse est donc d’exploiter les sources internes de rafraîchissement et d’optimiser la circulation de l’air à toutes les échelles.

Ce qu’il faut préserver et améliorer

Les arbres existants, qu’ils soient implantés dans des espaces verts, le long d’alignements, ou dans des cités-jardins, de même que les zones perméables non recouvertes de bitume, les terrains de sport non recouverts de revêtements synthétiques, doivent être préservés, multipliés et étendus.

Les zones agricoles situées à l’extérieur de la Métropole du Grand Paris pour la plupart (ex. Plateau de Saclay, Triangle de Gonesse), doivent aussi être conservées ou préservées, car les sols y sont perméables et relativement frais (hors longue période de sécheresse). À l’échelle du territoire, il est indispensable de conserver les zones de faible densité urbaine, car elles apportent une surface de sol naturel intéressante (jardins individuels ou de petits groupes d’immeubles), et un potentiel de circulation de l’air par la faible hauteur de bâti.

C’est pourtant l’inverse qui se produit dans la Métropole du Grand Paris. Les cités-jardins, du fait du vieillissement du bâti, sont menacées de destruction, alors qu’elles devraient être réhabilitées et classées, car ce modèle d’urbanisme est pertinent à la fois d’un point de vue social et bioclimatique. Les nouvelles constructions dans d’anciennes zones pavillonnaires classées comme des îlots d’habitats dans le Mode d’Occupation des Sols (Inventaire numérique de l’occupation des sols en Île-de-France établi par l’Institut Paris Région) occupent l’essentiel du terrain, les jardins étant détruits. La multiplication des infrastructures souterraines limite également les possibilités de végétalisation. Les aménagements pour les Jeux olympiques et paralympiques sont à cet égard insuffisamment vertueux.

Les projets urbains en cours de réalisation pour cette échéance ont été conçus il y a dix ans à une époque d’insouciance aujourd’hui révolue. En témoigne la récente remise à jour du Schéma directeur de la Région Île-de-France. Ces projets devraient ainsi être amendés pour réduire l’impact des vagues de chaleur (notamment prohiber les revêtements sombres des immeubles (murs, volets et toits), favoriser la circulation de l’air dans les appartements, isoler les murs par l’extérieur, espacer les immeubles et les entourer de jardins arborés de pleine terre. De même, les projections de croissance démographique et de besoins en logements de la Métropole du Grand Paris devraient être réactualisées à l’aune de l’ère post-pandémie de Covid-19, qui les a réduites.

Végétaliser certes, mais comment ?

La Métropole du Grand Paris est particulièrement dépourvue en végétation arborée, comme le montre la carte de l’Atelier parisien d’Urbanisme, mise à jour en 2021. Des compléments de plantations d’arbres sont donc hautement souhaitables, dans tous les espaces appropriés. Ces plantations devront être adaptées aux conditions climatiques des prochaines décennies. Elles pourront prendre des formes différentes et complémentaires en fonction des espaces :

- Multiplication des plantations d’essences variées et adaptées le long des avenues afin d’accroître l’ombrage des chaussées et trottoirs, de constituer des corridors favorables à la circulation de la biodiversité et de favoriser des voitures moins climatisées. À l’origine, les plantations sur les grands boulevards ont été dominées par un petit nombre d’espèces. Sur 1900 arbres des Champs-Élysées, par exemple, 900 environ sont des marronniers et 560 des platanes. Ce type de monoculture n’est clairement pas à favoriser, de par le caractère d’adaptation limité de ces espèces face au dérèglement climatique, du danger que court une plantation avec seulement quelques espèces face à d’éventuelles menaces pathogènes et de la pauvreté de ce type de plantation pour la biodiversité.

-

Création et/ou extension de nouveaux parcs, jardins et squares urbains, sur le modèle multifonctionnel des parcs haussmanniens de Paris constituant des espaces de récréation (et de refuge, même nocturne lors des épisodes de canicules) pour les populations.

-

Accroissement de la végétalisation (avec l’inclusion de végétaux arbustifs et herbacés) sur les places minéralisées de la métropole, sur le modèle des plantations d’arbres réalisées à la place de la Comédie de Montpellier ou à la place de la gare de Strasbourg.

-

Maintien de friches spontanées, à l’image de celles qui se sont développées en bordure de la « petite ceinture parisienne ».

-

Création de nouvelles forêts ou de bosquets denses urbains, constituant des îlots de fraîcheur, à l’exemple des « micro-forêts Miyawaki » (de l’ordre de quelques centaines de m2) ou de projets sur des surfaces plus conséquentes (de l’ordre de l’hectare) comme celle en cours de réalisation de la place de Catalogne à Paris.

L’ensemble de ces formations végétales, complémentaires et adaptées à chaque situation locale, contribuera à accroître l’indice global de canopée de la Métropole du Grand Paris et à tendre vers une réelle « forêt urbaine » qui constitue la meilleure adaptation possible des villes aux canicules à venir.

Il est aussi important, à l’échelle régionale, de relier ces zones végétalisées par des corridors de fraîcheur, orientés de façon à optimiser la circulation des brises dominantes arrivant des zones agricoles, forestières ou humides plus fraîches situées en périphérie.

Marianne Cohen, Professeure des universités en Géographie, Sorbonne Université; Laurence Eymard, Directrice de recherche CNRS émérite, chercheuse dans le domaine du climat et de l'environnement, Sorbonne Université; Romain Courault, Maître de conférences en Géographie, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et Serge Muller, Professeur émérite, chercheur à l’Institut de systématique, évolution, biodiversité (UMR 7205), Muséum national d’histoire naturelle (MNHN)

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.

![]()