M2 - Parcours Noyaux, particules, astroparticules et cosmologie (NPAC)

Le M2 NPAC est destiné aux étudiantes et aux étudiants souhaitant se former en physique nucléaire, physique des particules, astroparticules et cosmologie. Il prépare plus spécifiquement à une thèse, essentiellement expérimentale mais aussi théorique, dans ces domaines, dans des laboratoires liés aux universités ou à de grands organismes de recherche (notamment, mais pas exclusivement, le CNRS et le CEA).

La formation offre une introduction approfondie à la fois à l’« infiniment petit » et à l’« infiniment grand ». Elle couvre la physique des particules fondamentales et de leurs interactions, ainsi que celle des noyaux constitués à partir de ces briques élémentaires. À l’autre extrémité de l’échelle, elle explore la cosmologie moderne, décrivant la géométrie et la composition de l’univers, y compris des notions clés comme la matière noire et l’énergie noire. Le programme inclut également la physique des astroparticules, qui étudie différents « messagers cosmiques » susceptibles de révéler certains des mystères les plus profonds de l’univers.

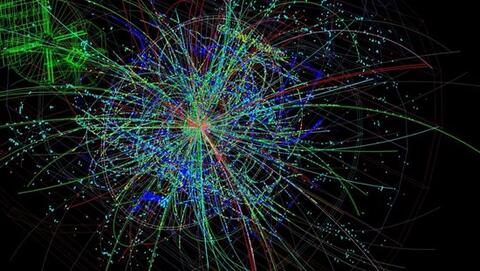

Les thématiques couvertes par le programme sont à la pointe de la recherche scientifique actuelle. En physique des particules, l’une des découvertes majeures de ces dernières années a été celle du boson de Higgs (prix Nobel 2013) au LHC (Large Hadron Collider) du CERN. Le LHC continue par ailleurs d’explorer la physique au-delà du Modèle Standard, à la recherche de nouvelles particules ou phénomènes comme la supersymétrie ou des candidats pour la matière noire. En cosmologie et en physique des astroparticules, le prix Nobel 2011 a récompensé les physiciens ayant mis en évidence l’accélération de l’expansion de l’univers, preuve de l’existence de l’énergie noire. Depuis, de nouvelles campagnes d’observation, comme la mission Euclid ou l’étude du fond diffus cosmologique, ont apporté des éléments cruciaux sur la structure à grande échelle de l’univers et son évolution. La physique nucléaire est également très active, avec notamment la mise en service de l’accélérateur SPIRAL2, qui permet d’explorer l’origine et l’abondance des éléments chimiques sur Terre. D’importants progrès ont également été réalisés en astrophysique multi-messagers, avec la détection d’ondes gravitationnelles par LIGO et Virgo, ouvrant de nouvelles perspectives dans l’étude des collisions d’étoiles à neutrons et leur rôle dans la nucléosynthèse.

Le programme NPAC forme ainsi les chercheuses et les chercheurs de demain dans ces domaines. L’un de ses principaux atouts est sa forte connexion avec la recherche : tous les enseignants sont des chercheurs de premier plan dans les domaines qu’ils enseignent. Les étudiants ont également l’opportunité de travailler en laboratoire lors de leur stage de trois mois à la fin de l’année universitaire.

Les domaines de recherche du NPAC nécessitent des instruments toujours plus puissants et sophistiqués, dont les performances conditionneront les avancées de la discipline. C’est pourquoi un cours obligatoires est consacré à la physique des détecteurs.

Les étudiants bénéficient de plusieurs expériences de recherche tout au long de l’année :

* Au premier semestre, ils réalisent un projet expérimental en binôme pendant le mois de septembre, depuis la phase de conception jusqu’à l’analyse des résultats. Ce projet leur permet d’acquérir des compétences en instrumentation, en analyse de données et en techniques de détection.

* Le cours de « Physique des détecteurs » inclut des séances pratiques de conception expérimentale.

* Les trois derniers mois de la formation consistent en un stage en laboratoire, réalisé dans la perspective d’un doctorat l’année suivante.

La rigueur académique et la qualité du programme NPAC sont reconnues par les institutions françaises et internationales. Il est particulièrement apprécié par les laboratoires de l'IN2P3 (Institut National de Physique Nucléaire et de Physique des Particules) du CNRS, en région parisienne et partout en France, ainsi que par les laboratoires de physique théorique et d’astrophysique.

Après cette formation d’un an, environ 90 % des étudiants obtiennent un financement complet pour effectuer une thèse. Les laboratoires d’accueil se trouvent majoritairement en région parisienne, mais des opportunités existent également en province ou à l’étranger.

Compétences et objectifs de professionnalisation

- La formation de chercheurs et chercheuses susceptibles d'avoir une présence active (analyse de données, simulation, reconstruction) au sein des expériences de physique des hautes énergies ;

- La formation de chercheurs/chercheuses et/ou d'ingénieurs/d'ingénieures généralistes ayant des compétences techniques leur permettant de mener des projets de recherche et développement de haut niveau en vue d'élaborer de futurs détecteurs, que ce soit pour des expériences de physique nucléaire, des particules ou d'astroparticules ;

- La formation de chercheurs/chercheuses et/ou d'ingénieurs/d'ingénieures aptes à modéliser un problème scientifique, aussi bien dans un cadre industriel qu'institutionnel.

Débouchés

Les étudiantes et étudiants issus de ce parcours pourront aborder aussi bien un travail de thèse expérimental qu'un travail de thèse théorique dans le domaine couvert par la spécialité.

Typiquement, à l’issue de la thèse, une grande moitié de la promotion des étudiantes et étudiants intègre la recherche publique (Université, CNRS, CEA), l’autre étant majoritairement recrutée par l’entreprise.

Organisation

L’année est divisée en deux semestres :

* Le premier semestre commence en septembre avec un projet expérimental en laboratoire d’un mois. D’octobre à janvier, les étudiants suivent deux cours majeures (90 heures chacun), à choisir parmi trois options : Physique Nucléaire, Physique des Particules, et Astroparticules & Cosmologie, ainsi que deux cours obligatoires : Physique des Détecteurs et Science des Données (30 heures chacun).

* Au second semestre, généralement après avoir choisi leur projet de thèse, les étudiants suivent deux enseignements pendant quatre semaines en février et mars : un cours de compléments (30 heures) et un cours avancé (30 heures) dans leur futur domaine de recherche. De fin mars à juin, ils effectuent un stage en laboratoire, généralement au sein de l’équipe qui les accueillera en thèse.

Public visé

Les candidates et les candidats doivent avoir validé une première année de Master (Master 1) en physique fondamentale ou un diplôme d’ingénieur avec une formation solide en physique. Dans tous les cas, une bonne maîtrise des notions de physique moderne comme la mécanique quantique et la physique statistique est indispensable. Il est fortement recommandé d’avoir étudié au moins un des domaines principaux du NPAC.

Admission

Admission :

La sélection se fait sur dossier et entretien avec les responsables de la formation. Chaque année, environ 30 étudiants intègrent le M2 NPAC, issus d’universités ou écoles d’ingénieurs françaises et étrangères. Les étudiants internationaux représentent entre 25 % et 30 % des effectifs.

Contacts

Responsable

Delphine HARDIN (LPHNE)

Responsable

Eli BEN HAIM (LPNHE)

Contact administratif

Valérie BOILLEVIN