Voir l’eau invisible, ou comment imager le remplissage et l’évolution des nappes phréatiques

Après la sécheresse de l’été 2022, la France connaît en 2023 une situation très contrastée entre des canicules d’un côté, et une météo relativement arrosée de l’autre. Ceci illustre bien l’hétérogénéité spatiale des phénomènes météorologiques, aggravée par le changement climatique. Dans ces conditions, on comprend que les nappes phréatiques, nos principaux réservoirs d’eau douce, puissent se remplir (et se vider) de façon très variable sur le territoire.

L’eau douce accessible aux plantes, aux animaux et aux sociétés humaines ne correspond qu’à 1 % du total de l’eau sur Terre… et plus de 98 % de cette eau douce liquide est stockée dans le sol (les premiers mètres de terre meuble sous la surface) et le sous-sol (les formations rocheuses sous ce sol) de notre planète.

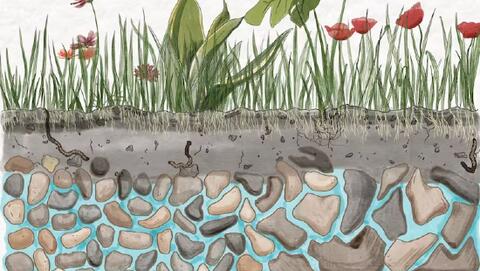

Ainsi, l’eau souterraine est une eau invisible, qui se trouve dans les espaces entre les grains du sol et des roches, dans les pores, les fissures ou les fractures des roches. On est bien loin de l’image du « lac souterrain » qu’évoquent souvent à tort les termes de « nappe phréatique ». Ces aquifères peuvent être continus ou discontinus (séparés par des roches imperméables) : un élément crucial pour comprendre les flux d’eaux souterraines.

Ces eaux souterraines jouent un rôle essentiel pour la société en tant que source principale d’eau potable, ou pour les écosystèmes en fournissant un débit de base aux rivières et une réserve pour la croissance des plantes. C’est pourquoi, depuis quelques années, nous nous inquiétons tant du « niveau des nappes » et de l’« humidité des sols ».

Alors, comment mesurer et surveiller cette eau invisible dont nous dépendons tant ?

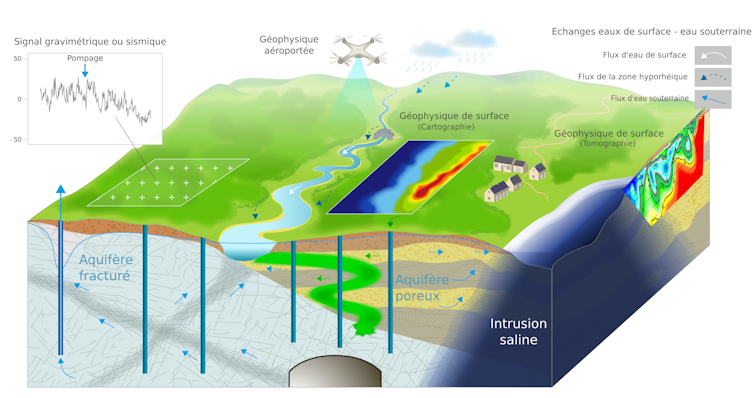

Une des solutions nous vient de la géophysique, qui permet d’imager l’eau sous la surface du sol. Les méthodes d’imagerie du sous-sol permettent d’avoir l’équivalent d’une photographie en 3D. Mais les recherches actuelles visent à sortir de cette vision statique pour aller vers une vision dynamique des eaux souterraines et de leurs propriétés : on va donc répéter les mesures dans le temps au même endroit, afin d’avoir accès à l’équivalent d’un film de ce qui se passe sous nos pieds. On parle alors d’une imagerie 4D de l’eau souterraine : trois dimensions d’espace et une dimension de temps.

Comment voir l’eau dans le sous-sol ?

L’imagerie géophysique peut être comprise par analogie avec l’imagerie médicale qui nous est plus familière. Car les lois physiques qui nous permettent de mesurer et de suivre l’état de santé du patient sont les mêmes que celles que nous utilisons au chevet de notre Terre qui se réchauffe et de nos sols qui s’assèchent, et nos méthodes de mesures sont très similaires.

Nous troquons par exemple le stéthoscope du médecin pour des « géophones », qui permettent d’écouter la Terre (en enregistrant les vibrations qui se propagent à cause de chocs ou de tremblements de terre) et l’échographie, qui permet de visualiser les organes internes (les changements de densité) devient la « tomographie sismique », qui permet de distinguer les interfaces entre milieux de propriétés différentes.

À l’origine et pendant plusieurs décennies, les méthodes d’imagerie géophysique ont été développées par les compagnies minières ou pétrolières qui voulaient savoir où creuser pour déterrer un maximum de ressources (creuser coûte cher, 3 à 4 millions d’euros pour un forage pétrolier sur terre et jusqu’à 100 millions d’euros en mer). Ainsi, d’énormes moyens de recherche ont été mis en place pour « voir » à travers la terre.

Depuis la fin des années 1990, ces méthodes sont mises au service des sciences de la Terre et de l’environnement à travers un foisonnement de sous-disciplines ayant chacune leur spécialité : de l’étude de l’eau dans le sous-sol (hydrogéophysique) à la l’étude de l’activité biologique dans les sols (biogéophysique), en passant par celles des terres agricoles (agrogéophysique) ou des milieux gelés (cryogéophysique).

Puisque la terre n’est pas transparente à la lumière, nous l’auscultons en mesurant d’autres propriétés physiques.

L’imagerie électrique : exploiter le fait que l’eau conduit bien l’électricité

Parmi les méthodes les plus utilisées, l’imagerie électrique est particulièrement développée car elle peut être mise en œuvre rapidement et est très sensible à la présence d’eau. Il s’agit d’injecter un courant électrique dans le sol à l’aide d’électrodes plantées à sa surface pour voir s’il laisse facilement passer le courant. L’eau étant un très bon conducteur électrique (c’est pour ça qu’il est fortement déconseillé d’utiliser des objets électriques en prenant son bain), plus le sol contient d’eau, plus le courant passe facilement, on dit alors que le sol est conducteur d’électricité.

Grâce aux connaissances accumulées sur les modèles de conduction électrique et aux expérimentations en laboratoire, il devient même possible aujourd’hui de dire combien d’eau est stockée dans le sol à partir de cette mesure de conductivité électrique, par exemple pour suivre l’eau disponible pour des vignes.

En injectant un courant électrique et en mesurant la conductivité du sol à de nombreux endroits (on peut réaliser plusieurs milliers de mesures en quelques dizaines de minutes), on peut « scanner » une zone et reconstruire une image en 3D du sous-sol à l’aide d’algorithmes mathématiques (processus d’inversion). Pour un exemple simplifié de la mesure en 2D, voir la vidéo ci-dessous :

Cette image 3D peut ensuite être interprétée pour savoir où se situe l’eau dans le sol et en quelle quantité, car l’eau du sol n’est pas répartie de manière homogène que ce soit latéralement ou en profondeur. La répétition de cette mesure amène la vision dynamique 4D, c’est-à-dire résolue dans le temps.

Choisir la méthode adaptée à l’échelle et à la résolution de ce qu’on cherche

L’imagerie du sous-sol peut se faire avec toute une gamme de méthodes géophysiques complémentaires qui dépendent de la profondeur de ce que l’on cherche, de la résolution de l’image qu’on souhaite obtenir, de la nature du terrain et de son accessibilité.

Par exemple, pour couvrir de grandes étendues tout en regardant en profondeur (des centaines de kilomètres carrés), on peut utiliser la géophysique aéroportée : on émet un champ électromagnétique à partir d’une bobine portée par un hélicoptère et on mesure le champ électromagnétique émis en réponse par le sous-sol. Ceci permet d’obtenir la distribution de conductivité électrique dans le sous-sol jusqu’à 400 mètres de profondeur selon les conditions.

Ainsi, les chercheurs ont pu imager la distribution de l’eau sur l’ensemble de l’île de la Réunion et proposer des modèles de fonctionnement du cycle des eaux souterraines pour mieux comprendre par où passe l’eau utilisée dans les villes côtières.

À l’échelle de quelques mètres, on peut aussi suivre la vitesse de propagation des différents types d’ondes sismiques pour détecter la profondeur de la nappe phréatique.

Il y a un grand intérêt à coupler les méthodes pour bénéficier de leurs complémentarités : par exemple, les mesures de vitesses sismiques et de conductivités électriques ont permis de suivre l’infiltration de l’eau dans le sol à Ploemeur, en Bretagne.

Plus étonnant, nous travaillons avec des physiciens des particules pour développer une technique d’imagerie de la distribution de l’eau dans le sous-sol. Des instruments dédiés permettent de détecter des particules subatomiques, des muons dans notre cas, depuis des tunnels comme le Laboratoire Souterrain à Bas Bruit ou dans des édifices volcaniques.

Cartographier l’eau souterraine pour gérer les ressources de notre planète

Cette possibilité de « voir » à travers le sol pour caractériser les réservoirs d’eau souterraine tout en prenant en compte leur hétérogénéité spatiale et leur évolution temporelle fait partie des chantiers actuels de la recherche scientifique en sciences de la Terre.

Les développements actuels s’appuient tout particulièrement sur les Observatoires de la Zone Critique, qui visent à mieux imager cette ressource en eau invisible dans des systèmes naturels et naturellement complexes et à intégrer des données géophysiques aux outils de modélisation et de gestion de l’eau souterraine.

Ces développements sont nécessaires pour que l’on puisse utiliser les avancées scientifiques en collaboration avec les agences de l’eau et les collectivités territoriales. Cette gestion durable des eaux douces, si nécessaire à la consommation humaine et aux écosystèmes qui nous entourent, est tout particulièrement critique dans le contexte du changement climatique actuel.

Damien Jougnot, Directeur de Recherche CNRS, Sorbonne Université

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.

![]()